Le phénomène urbain au Congo est indéniablement lié au fait économique, les grandes villes congolaises sont nées de la volonté du colonisateur de concentrer autour d’une superstructure une main d’œuvre. La genèse de chaque grande agglomération congolaise apparait dès lors comme un cas particulier dont les phases, toujours complexes, mettent en évidence cette volonté ferme de la part du colonisateur de séparer les lieux d’habitation des cadres occidentaux de ceux des autochtones, les indigènes ! Mbuji-Mayi, anciennement Bakwanga est un cas qui se démarque du lot dans sa formation et exige de tout observateur une attention particulière pour comprendre comment elle s’est formée. Originellement, la ville doit son existence aux gisements de diamants sur le site qu’elle occupe. La ville s’établit donc dans un premier temps, sur les sites de Lukelenge avant de d’être déplacée au-delà de la rivière Kanshi lorsqu’ils (les sites de Lukelenge) s’épuisèrent.

La question du logement des travailleurs

Il faut attendre 1949 pour que l’ordonnance N0 21/135 permette de résoudre la question relative au logement des travailleurs indigènes, elle fixait le problème lié au bien-être, au confort et à la distance du lieu de travail des autochtones. Tenez-vous bien cher lecteur, l’employeur devait assurer un logement au travailleur et à sa famille dans un rayon de 5 Km du lieu de travail et le logement devait remplir des critères bien précis dont le plus important était celui bien évidemment de l’espace.

L’érection des premières cités

La période qui va de 1948 à 1958 est la période des premiers plans, les premières cités des travailleurs sont érigées sur la rive gauche de la Kanshi, constituant ainsi le noyau de ce qui deviendra par la suite la ville de Mbuji-Mayi. La conception de ces cités destinées aux travailleurs de la Miba reproduit respectueusement le schéma colonial qui impose la séparation des quartiers des cadres occidentaux et ceux des travailleurs congolais. Il existait donc d’un côté, le Poste destiné aux occidentaux et d’un autre les cités des ouvriers qu’on nomme Baudine, du nom de Jules Baudine, un administrateur de la Mibeka, l’ancêtre de la Miba qui avait perdu la vie dans un accident d’avion pour ses bons et loyaux services. C’est donc autour de ces quartiers que se crée de façon spontanée le phénomène urbain de Mbuji-Mayi qui se confine dans un premier temps aux quartiers administratifs qu’on nomme Tshibuyi. Ainsi au début des années 1950, on érige en chef-lieu du district de Tshilenge, l’agglomération de Bakwanga avec une population estimée à 25 000 habitants répartis en trois zones différentes : la Baudine, le Poste et Tshibuyi.

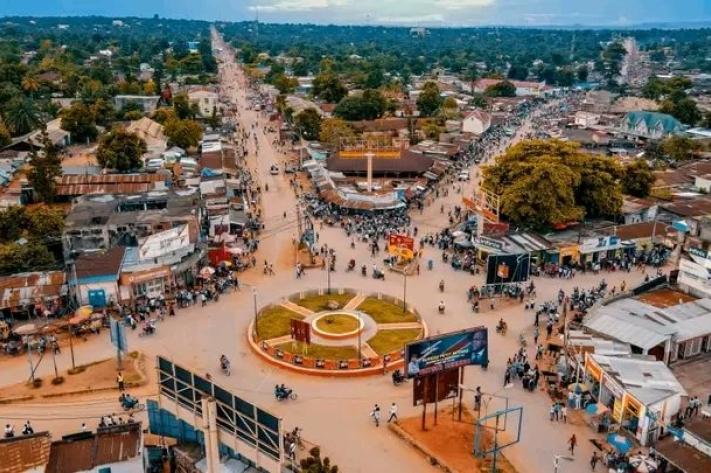

Création de la ville

Il faudra tout de même attendre 1967 pour voir Mbuji-Mayi prendre le rang de ville, elle ne se cantonne plus désormais dans ses limites originelles. La ville connait une expansion et une croissance rapide qui posent la question de l’urbanisation des nouveaux quartiers, généralement construits dans l’anarchie. La création du statut de ville apporte son lot de problèmes parmi lesquels, la question du logement des nouvelles autorités politico-administratives mais avant tout du service public lui-même qui n’est plus de la responsabilité de Miba mais du pouvoir politique. La solution, pas très originale, consistera en la réquisition d’une partie des installations de la Miba ; d’ailleurs lorsque vous visitez la ville aujourd’hui encore, les immenses villas qui longent l’avenue Inga en partant de l’immeuble qui abritait les installations du tribunal du commerce avant d’abriter la Ceni jusqu’au niveau de la clinique Miba sont toujours des résidences officielles